こんにちは、ヨットです。

この記事は以下の人に向けて書きました。

- AIにはできず、人間にしかできないことは何かを知りたい人

- AIが発達してもなくならない仕事は何かを知りたい人

- AIの問題点について知りたい人

※この記事と併せて読みたい記事

内部リンク:搾取されない生き方をする方法5選:資本主義の仕組みを理解する

内部リンク:仕事がつまらないと感じたら→自分で面白くする工夫をしよう!

内部リンク:【未来が見えない、不安な人必読】未来の世界で生き残るために必要な考え方

内部リンク:感性を磨く方法7選→子供・大人共に感性を育むと大きな武器に!

それでは「ヨット講座」始めましょう。

※以下はヨットのプロフィールです。(Twitterフォロワー数は2021/2/12現在です。)

AIとは何か?

最近、「AI」という言葉をよく耳にするのではないでしょうか?

「AI」という言葉はここ10年でよく聞くようになりましたが、実は古くからある概念です。

諸説ありますが、私はノーバート・ウィーナー氏が提唱したサイバネティックスが起源であると考えています。

AI、IoTなどの本質は「人間の認知・情報授受・コントロールを擬似再現すること」です。

そう考えると、生物と機械の間に情報のやりとりやコントロールの仕組みなどに関する類似性があることに着目したサイバネティックスが起源であると言えるでしょう。

その他AIについての全体概略はデータアーティスト株式会社のHPが非常に分かりやすく説明して下さっていたのでそちらをご覧下さい。

【AIvs人間】なくなる仕事はある?→Yes

「AI vs 人間」何やらターミネーターのようなタイトルになってしまいました。(ここでターミネーターを引き出してくるあたりで、おっさんなのがバレますね。笑)

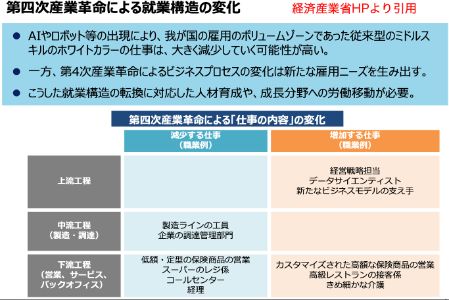

これは経済産業省などの考察でも明確に示されています。

AIやロボット等の出現により、我が国の雇用のボリュームゾーンであった従来型のミドルスキルのホワイトカラーの仕事は、大きく減少していく可能性が高い。

経済産業省 HP資料「第四次産業革命による就業構造の変化」より引用

具体的には「製造ラインの工員」「企業の製造管理部門」「低額・定型の保険商品の営業」「スーパーのレジ係」「コールセンター」「経理」などが名指しされています。

AIに奪われ、人間の仕事ではなくなることの共通点

先述させて頂いたように、AIに奪われ、人間の仕事ではなくなることの共通点は何でしょうか?

少し失礼な言い方であれば申し訳ないのですが、「マニュアルに沿った定型業務」ということです。

なぜなら、AI・IoTシステム・ロボットなどは極論24時間動き続けられるからです。

我々人間は24時間動き続けることは不可能です。

または急速に普及が進むテレワークで「質の低い」サボりをしているような人材はリストラ候補まっしぐらという訳です。

内部リンク:テレワークでサボってしまう人へ→リストラ候補まっしぐらです!

AI・IoTシステム・ロボットはサボりません。

「マニュアルに沿った定型業務」かつ考える要素が少ない業務は、人間の仕事ではなくなる傾向が強くなるでしょう。

内部リンク:仕事をしたくないと思った時のヒント→自分の視野を広げる

【未来予測:AI活用の活発化】増える仕事とは?

AIに奪われ、人間の仕事ではなくなることについては先述させて頂きました。

一方で経済産業省の未来予測では、AI活用の活発化で増えると予測されている仕事もあります。

挙げられている主な例は「経営戦略担当」「データサイエンティスト」「新たなビジネスモデルの支え手」などです。

未来予測で増えるとされている仕事、要はAIの普及が進んでもなくならない仕事に共通する項目は何でしょうか?

ニーズ志向ではなく、シーズ志向である業務とも言えるでしょう。

内部リンク:【ニーズとシーズ】これからの時代に必要なのは「シーズ」

模範解答が無く「考える要素が多い」業務になればなるほど、AIやロボットに仕事を奪われる確率が下がります。

この記事を読んで下さっている皆さんはこのような、なくならない仕事を目指していかなければなりません。

※個人的におすすめの能力は「企画力」なので、関連記事のリンクを貼っておきます。

AIができないこと、人間にしかできないこと

それはどんなことでしょうか?

早速考察を始めましょう。

人間にしかできないこと1:想像・創造ができる

人間にしかできないこと1つ目は想像・創造ができることです。

内部リンク:変化する時代を生き残る人材→結論:想像/創造人材が時代を作る

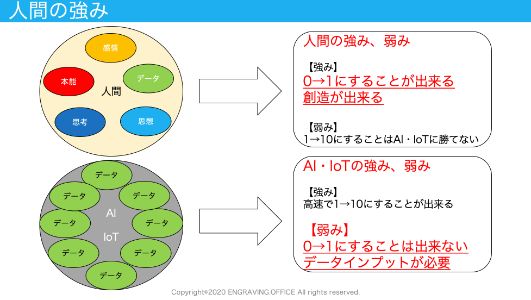

人間にしかできないことは「0→1」にすることが出来ることです。

これはAIやIoT、ロボットには無い能力です。

AI・IoT・ロボットのシステムは人間が構築する訳ですから、基本的にはアルゴリズムを定義するのは人間です。

そして、人間が前提条件となるデータを与え、「1」が出来上がった状態からスタートします。

一方で人間は歴史上の天才哲学者が繰り広げてきたように、「前提条件」を自ら考え直すことができます。

内部リンク:哲学を学ぶ意味→答えがないことを考える力を養うということ

このように「模範解答」ではない内容を0から考える力こそ、人間が神から与えられた特権なのです。

人間にしかできないこと2:引き算ができる

人間にしかできないこと2つ目は引き算ができることです。

どういうことか考えていきましょう。

AIというのは模範解答を弾き出すのは天才的ですが、引き算が苦手です。

根本的な仕組みを様々な視点から考察して、無駄を削ぎ落としたり、仕組みを組み替えたりすることはできません。

AIはあくまで定義されたアルゴリズムとデータに基づいての答えしか弾き出せません。

人間は経験・体験・勘など、様々な要素を思考しながら、都度引き算することができます。(良い方法に働く場合と悪い方向に働いてしまうパターンがありますが、、、)

「マニュアルに沿った定型業務」はAIに奪われていくと先述しましたが、マニュアル改善を考える人、定型業務改善を考える人の仕事はなくならないでしょう。

たったこの瞬間から、そんな着眼点で強みを磨いていくべきです。

人間にしかできないこと3:感情を表現する

人間にしかできないこと3つ目は感情を表現することです。

AIやロボットには「感情」という概念はありません。

いくつかの例を挙げましょう。

高級時計店、高級レストランなどの接客係(→感情によるストーリーの共有)

きめ細かい介護サービス(→感情により共感したり、寄り添う)

アーティスト、作家(→感情の表現)

これからの時代を生き残るのは、感じ取り、気づき、表現する力を持った人です。

そんな観点でも考えてみると面白いでしょう。

内部リンク:【感情を抑制できない人は才能がある】AIやロボットには感情は無い

人間にしかできないことを磨くには?→脳へのプログラミング

人間にしかできないこと、人間の強みはただぼーっとしているだけでは当然磨かれません。

日々読書をし、アウトプットを習慣にし、日常を観察している人とそうでない人とでは差がついて当たり前です。

「脳へのプログラミング」のヒントはいくつか記事をピックアップしました。

内部リンク:【隠れた名著】おすすめの名著リスト 教養が身につく14冊

内部リンク:【思考力を鍛える4つの型】AIに負けない思考方法、思考の型

内部リンク:【気づく力は能力の集大成】気づく力を鍛えるトレーニング 5選

AIの問題点→軍事利用・兵器利用

オマケですが、AIの問題点は軍事利用・兵器利用されることだと考えています。

詳細は下記の記事でまとめていますが、小型化・安価・高性能になればなるほど、悪用されるリスクが高まります。

何事も起きていない現在だからこそ、考えるべき内容だと思っています。

本題ではないので、この記事ではこのくらいにしますが、興味が湧いた方はご一読下さい。

内部リンク:【自動運転車・AIの危険性・問題点】テロ兵器への利用

AIと人間の関係を未来予測する際に見たい本格派アニメ

AIと人間の関係を未来予測する際に是非観ておきたいアニメがあります。

それが、「PSYCHO-PASS(サイコパス)」というアニメです。

見たことが無い方は一度見てみることをお勧めします。

Amazonプライム対象なので、一ヶ月加入してでも観て頂きたいと思うほどに完成度が高いアニメです。(私はサイコパス制作関係者の回し者でも、Amazon関係者でも無いことは念のため、申し上げておきます。)

アニメと言っても中身はかなりの本格派です。

ストーリーは、「善悪が特殊なシステム(シビュラシステムというAIのシステム)により数値化出来る社会となった22世紀では、一定の数値(犯罪係数100)を超えると潜在犯として逮捕されるのです。(犯罪係数が300を超えるとその場で処刑となる。)」

このアニメは様々な社会問題に対するアンチテーゼ要素を含んでいます。

これを読んでいる優秀な皆さんなら、すごく学べるアニメだと思います。

キャリア官僚のあり方、善と悪の定義とは、社会の秩序の保たれ方、人間の真理、加速するボーダーレス社会のあり方、「1」の数値の重みなど。

少し大袈裟な表現をすると「哲学書」に近い内容です。

ここで主張したいことは、どこで何をしていても何かを感じ取る感性が非常に重要だということです。

これからは少し発想を変えて、「日常全てをインプットにする」と考えてみてはいかがでしょうか?

PS.「PSYCHO-PASS」の企画者はフランスの哲学者ジャン・ボードリヤールの「完全犯罪」あたりを読んで、構想したのではないかと思うのです。

そのような勝手な想像を楽しむのも、読書やアニメの楽しみ方の一つであると思います。

AI利用にあたって中小企業が考えるべきこと

最後に本業のコンサルの観点から中小企業へのメッセージです。

世間ではAI、IoTの有効性が叫ばれて久しいです。

しかし、今回はあえて苦言を呈したいと思います。

AI、IoTの活用加速化に踏み切る企業は非常に多いです。

中小企業でもその流れが加速しています。

中小企業でよくあるパターンは「時代に取り残されない様に」「何となく」始めてみたパターンです。

「目的」が不明確で適切に活用出来ていないパターンが凄く多いように感じています。(もちろん有効に活用出来ている会社もあります。)

誤解を恐れずに申し上げれば、AIやIoTでいくら効率化しても、結局最終的にたどり着くのはコモディティ技術やコモディティ製品です。

大企業が膨大なコストを導入して開発したAIやIoTのシステム効率化やシステム精度に果たして勝てるのでしょうか?

可能性0%とは言わないですが、勝てる可能性は限りなく低いです。(大企業の一流エンジニアが大規模組織でお金もある状態で開発しているのですから。一次情報から考察すると桁が2つ違う予算です。)

ここは一つ逆説的に考えてみて頂きたいです。

今、中小企業が考えるべきは「人の仕事をいかに残すか」「どのような仕組みなら残せるか」ではないでしょうか?

世間の潮流とは真逆ですし、決して模範回答では無いです。

しかし、デジタル全盛期の事態にこれを考えられる会社は逆に強いです。

何故なら中期スパンで見た時に「コモディティ競争」に巻き込まれるリスクが激減するからです。

高級時計メーカーの彫刻師などが良い例です。

「人の彫刻の癖」が唯一無二の価値を生み出すわけです。

大切な事なので繰り返しますが、デジタル全盛の時代にそのままデジタルで勝負したら、基本的には資本力、人員力勝負です。

それでは芸がありません。

「人とは逆」で価値になる内容を探していくのが、「仕事そのもの」だと考えています。

今回は以上です。

内部リンク:【自由ではなく、不自由が人間の本質】不自由な生活を楽しむ思考

内部リンク:深い言葉・小説・映画を制作する人の共通点→インプットの質

内部リンク:新型コロナウイルス→地球からの警告:アフターコロナの未来予測

内部リンク:人生の絶望を乗り越える3つの方法→絶望的な状況で人は成長する