こんにちは、ヨットです。

この記事は以下の人に向けて書きました。

- 「あの仕事、忘れてた・・・」というシーンが時々ある人

- 忘れっぽいことで仕事の抜け漏れが発生している人

- 仕事を忘れることを無くすための対策方法を知りたい人

※この記事と併せて読みたい記事

内部リンク:仕事が進まない時→着地点から逆算して、なぜ進まないかを考える

内部リンク:【仕事は予習・準備で8割以上が決まる!】予習・準備のコツ5選

内部リンク:【ハイパフォーマーの習慣・特徴 7選】エンジニア・コンサルを分析

内部リンク:【実力をつける方法10選】実力主義社会で生き残ろう!

内部リンク:仕事についていけないと思った時→3つのポイントを再確認しよう

内部リンク:仕事でありえないミスを連発→再発防止の仕組み化で価値を生もう

内部リンク:【個性とは何か→他者との標準偏差のズレ】就活中の方は必読

内部リンク:仕事で雑用ばかりという人へ→まずは雑用を完璧に仕上げること

内部リンク:【メールタイトル・書き方はセンスの集大成】ビジネスメール術 4選

それでは「ヨット講座」始めましょう。

※以下はヨットのプロフィールです。(Twitterフォロワー数は2021/4/4現在です。)

はじめに仕事以外から考察→人間は忘れる生き物

さて、はじめに仕事以外から考察を始めましょう。

コンピューターやAIはプログラミングミスや故障が発生しない限り、絶対に忘れないからです。(笑)

この項目を紐解いて理解することで、「仕事の忘れ防止の対策方法」がより身に染み込みやすくなります。

人間は忘れる生き物であることを理解することが、仕事での忘れ防止に繋がる

まず、非常に重要なポイントがあります。

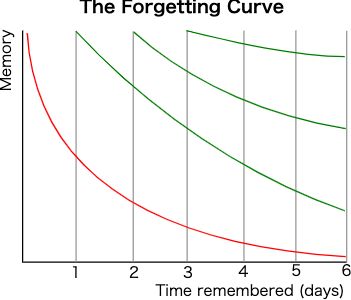

ドイツの心理学者、ヘルマン・エビングハウスが発見した忘却曲線などが非常に有名です。

エビングハウスは、自ら「子音・母音・子音」から成り立つ無意味な音節(rit, pek, tas, ...etc)を記憶し、その再生率を調べ、この曲線を導いた。結果は以下のようになった。

20分後には、節約率が58%であった。

1時間後には、節約率が44%であった。

約9時間後には、節約率は35%であった。

1日後には、節約率が34%であった。

2日後には、節約率が27%であった。

6日後には、節約率が25%であった。

1ヶ月後には、節約率が21%であった。

出典:Wikipedia

上記の引用データから考察する場合は、「20分後→42%を忘れる」「1日後→66%を忘れる」ということになります。

まず、この事実を虚心坦懐に受容することが大切です。

人間である以上、コンピューターやAIのように何一つ忘れないことは不可能なのです。

余談:人間は忘れる生き物だからこそ、人生は楽しい

ここは余談なので、読み飛ばして頂いても構いません。

前項で人間は忘れる生き物だということは先述しました。

「喜怒哀楽の感情」「性的快楽」「疲れ」など様々な要素を日々忘れては、新しく得る。

人が何かを忘れられず、それが悪い方向に作用してしまうのが、「トラウマ」です。

もし、あなたが「仕事で忘れっぽい」と悩んでいるとしたら、さほど悩む必要はありません。

人間としては非常に正常なのですから。

次章で解説しますが、足りていないのは「忘れ防止の仕組み化」なのです。

仕事を忘れる人が実行すべき対策方法 6選

前章では「人間は忘れる生き物」であるということを先述させて頂きました。

そもそも人間である以上、仕事で忘れることはおかしなことではありません。

しかし、仕事を忘れた状態で放置すると、期限を守れずに「人の時間(=命)」を奪うことになります。

内部リンク:【期限遵守・厳守は人生の本質】期限を守れない人が意識すること

これは社会人として避けなくてはなりません。

内部リンク:【ビジネスでの仕組み化の方法、作り方】自動車メーカーを2軸で解説

この章では「忘れ防止の仕組み化」「小さな工夫」を順番に解説していきます。

仕事を忘れる人が実行すべき対策方法1:メモを取る

仕事を忘れる人が実行すべき対策方法1つ目はメモを取ることです。

これは初歩中の初歩ですが、意外にもできていない人が少なくありません。

上司やお客様に呼ばれた時、会議に参加する時などにペンとメモを持っていかないなどは言語道断です。(最近はデジタルツールでのメモも許される風潮になってきていますので、許される風潮にいる方はデジタルツールを持っていく。)

先述した内容の繰り返しになりますが、「人間は忘れる生き物」です。

上司やお客様に依頼された内容・期限をメモする。

会議で担当になった宿題・納期をメモする。

そんな当たり前のことを積み重ねましょう。

メモを取ることは自分のためであると同時に相手のためでもあるのです。

内部リンク:仕事でボロクソ言われる人へ→あなたへの期待の裏返しと捉えよう

仕事を忘れる人が実行すべき対策方法2:やるべきことをリスト化する

仕事を忘れる人が実行すべき対策方法2つ目はやるべきことをリスト化することです。

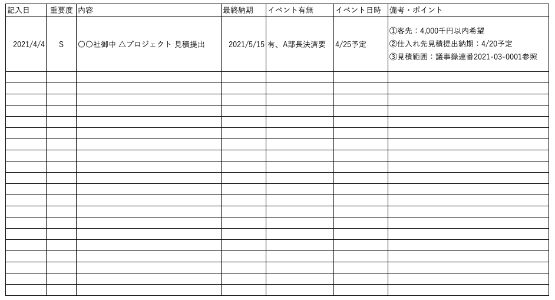

「重要度」「内容」「最終納期」「イベント有無」「イベント日時」「備考・ポイント」などを網羅したリストを作成することが大切です。

よくあるパターンが「メモを取ったはいいが、メモが埋もれて忘れる」というパターンです。

それを防止するためにもやるべきことをリスト化しましょう。

納期順、重要度順などを自分で決定し、業務の重要度が高いものから上にするとより良いでしょう。

仕事を忘れる人が実行すべき対策方法3:すぐやる

仕事を忘れる人が実行すべき対策方法3つ目はすぐやることです。

メモは基本的に全て取るべきだと思っています。

そして重要で一定の時間がかかる項目はリスト化するのが良いでしょう。

それと同等以上に大切なのが、この「すぐやる」ということです。

あなたは1分〜30分程度で終わる仕事を後回しにしていませんか?

極論ですが、言われた瞬間に全てをすぐやり、やり切れば、「仕事を忘れる」という現象には絶対になりません。

「メモを取る」「リスト化する」などは非常に大切なことですが、あくまで行動を起こすための手段です。

すぐに行動しましょう。

内部リンク:【行動力がない人は必読】行動力がある人は何が違うのか?

仕事を忘れる人が実行すべき対策方法4:スケジューラーや手帳にアラートを仕掛ける

仕事を忘れる人が実行すべき対策方法4つ目はスケジューラーや手帳にアラートを仕掛けることです。

仕事には必ず納期があります。

その納期をパソコンやスマホのスケジューラー、手帳に記載している人は多いかと思います。

そこからもう一歩踏み込んで行いたいのが、事前アラートを二段階以上で仕掛けることです。

例えば、お客様への見積提出納期が4/30だとしましょう。

- A社 見積提出:4/30 17:00迄 →4/29のスケジューラーや手帳にも入れる

- A社 見積提出 上席決済:→4/23のスケジューラーや手帳に入れる

- A社 見積提出 関係メーカー見積入手フォロー:→4/16のスケジューラーや手帳に入れる

このように二段回以上のアラートを各部に仕掛けておくことで忘れ防止ができます。

気づいてもリカバリー不可能なのは「アラート」ではなく「爆発」です。(笑)

繰り返しですが、「人間は忘れる生き物」です。

忘れる前提で、思い出せるトリガーを各部に仕掛けておくことが大切なのです。

仕事を忘れる人が実行すべき対策方法5:個人スマホに会社のメールアドレスを登録しておく

仕事を忘れる人が実行すべき対策方法5つ目は個人スマホに会社のメールアドレスを登録しておくことです。

この項目は個人個人の考え方で好き嫌いがあるかと思いますので、あくまでご参考です。

なぜか?

休日にリラックスして、本を読んでいる時、ドライブをしている時などに、ふと良いアイデアを思い付いたり、忘れていたことを思い出すことがよくあったからです。

思い付いたり、思い出したりした瞬間に個人携帯から会社アドレスにメールを送信しておくと、月曜朝一に出社した時にメールチェックで確認でき、忘れません。

素晴らしい閃きを忘れ防止するためにも、この手段は有効なのです。

仕事を忘れる人が実行すべき対策方法6:整理整頓

仕事を忘れる人が実行すべき対策方法6つ目は整理整頓です。

統計学的なエビデンスはありませんが、自身の一次情報から言えることがあります。

それは「仕事を忘れる頻度」と「整理整頓の状態」には因果関係があるということです。

整理整頓が徹底されている人ほど仕事を忘れることはありません。

これは東証一部上場の自動車メーカーで確認した一次情報です。

必要なものが必要な時にすぐに引き出せる状態。

それが整理整頓のできているということであり、忘れない仕組みの土台なのです。

あなたのPCデスクトップのアイコンは整理整頓されているでしょうか。

あなたのデスク上や引き出しの中は整理整頓されているでしょうか。

あなたのメールフォルダは整理整頓されているでしょうか。

思考、業務状況の整理整頓状況は確実に上記に反映されています。

ヒヤリとした人は今すぐに整理整頓を始めましょう。

内部リンク:【整理整頓が苦手、できない人は必読】家庭、仕事での整理整頓のコツ

内部リンク:【現代の必須スキル→情報5S、整理整頓】錯綜する情報のまとめ方

仕事での忘れ防止は日々の習慣の積み重ね

最後まで読んでくださった方、ありがとうございました。

この記事を読んで下さったあなたはもしかしたら「飛び道具」のようなアイデアを期待してこの記事を読んで下さったのかもしれません。

しかし、出てきたのは地味で地道な内容ばかり。

もしかしたら少しガッカリされたかもしれません。(笑)

最後にこの言葉をお贈りして締めくくりとさせて下さい。

今回は以上です。