こんにちは、ヨットです。

この記事は以下の人に向けて書きました。

- 仕組み化とは?について知りたい方

- 仕組み化の方法や作り方を知りたい方

- 仕組み化のポイントについて知りたい方

※この記事と併せて読みたい記事

内部リンク:仕事でのキャパオーバー→自分が成長するチャンス【新人必読】

内部リンク:仕事での徹夜→20代前半に経験して徹夜を無くす仕組みを考える

内部リンク:【問題解決能力を磨こう!】問題解決の思考法 5選

内部リンク:【仕事の忘れ防止:対策方法6選】仕事を忘れない小さな工夫

内部リンク:仕事でありえないミスを連発→再発防止の仕組み化で価値を生もう

内部リンク:仕事で雑用ばかりという人へ→まずは雑用を完璧に仕上げること

それでは「ヨット講座」始めましょう。

※以下はヨットのプロフィールです。(Twitterフォロワー数は2021/1/2現在です。)

はじめに:ビジネスでの仕組み化の重要性

はじめにビジネスでの仕組み化の重要性について考えていくことにしましょう。

先日、下記のツイートをしました。

どれだけ生産性、品質、不具合流出防止の基準を高く保てるかはビジネスにおいて非常に重要なことです。

基準をいかに高く保てるかは仕組み化の成熟具合がものをいいます。

機械ではなく、人が行うビジネスにおいては尚更仕組み化が絶大な効果を発揮します。

ビジネスシーンで「仕組み化」という言葉はよく聞きますが、意外にもきちんと理解して、実際に実行出来ている組織は非常に少ないように感じます。

今日は自らが自動車メーカー勤務時代に体験した仕組み化の一次情報を解説して行きます。

仕組み化とは?

そもそも仕組み化の定義とは何でしょうか?

仕組み化とは以下です。

- 誰がやっても「同じ基準/品質/精度」を再現する

- 定められた基準(標準)から外れた際にその状態を是正できる、もしくは検出できる

模範解答でつまらないので、実例を交えながら、ご説明して行きましょう。

仕組み化とは?→誰でも再現できること

仕組み化とは誰でも再現出来ることです。

私は典型的な「駄馬」であり、凡人でした。(笑)

強い組織の特徴は仕組み化が徹底されており、私のような凡人でも成果が出せることです。

誰でも再現出来るように「ポイントを押さえた型」があるのです。

参考:強い組織の特徴は別記事でまとめていますので、興味のある方はご一読下さい。

ビジネスで仕組み化するポイント:2つの軸

ビジネスで仕組み化するにあたりポイントとなるのは2つの軸です。

- 思考の仕組み化

- 解体の仕組み化

2つの軸別にポイントをご説明して行きましょう。

ポイント1:思考の仕組み化

仕組み化と言われて一番最初に思い浮かぶのが、思考の仕組み化です。

大企業というのは、偉大なOBや先輩社員が試行錯誤して生み出した、思考のポイント(思考の癖)があります。

何やら難しく聞こえますが、簡単です。

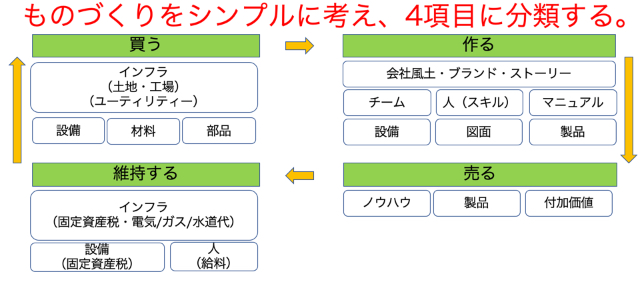

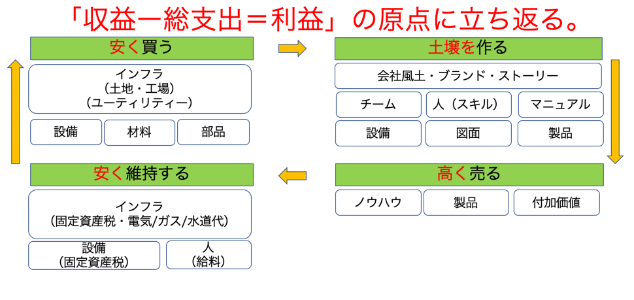

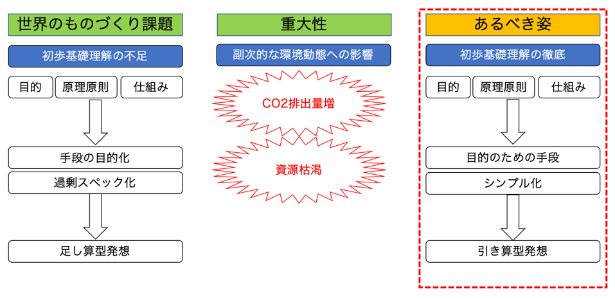

例えば、私のものづくりに対する考え方を簡単にまとめてみましょう。

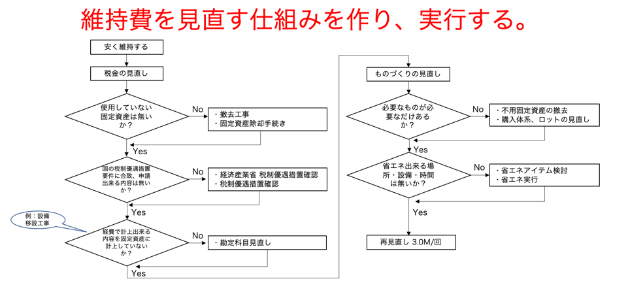

上記の画像のように言語化、フローチャート化するイメージです。

自分/組織の脳内に存在する思考を徹底的に言語化して、資料にまとめるだけです。

これがあるか無いかで、時間の消耗具合や新入社員の理解度合いに雲泥の差が発生します。

仕組み化のポイント:全ての案件に適応出来る型にする

仕組み化で大切なポイントは、全ての案件に適応出来る型にすることです。

型を使い回しをすると、様々な案件に共通する本質が見えてきます。

共通点を見出し、本質的なポイントを見つけられるのは型化のメリットだと言えます。

更に細かい発見内容を相互にフィードバックしながら、型を磨いて玉成していけるのもメリットですね。

仕組み化は「引き算」が大切

これは大企業あるあるだと思うのですが、使われずに形骸化している「仕組み」(マニュアル)が大量にあります。

その原因を考えてみると、とにかく分厚い。そして文字が多い。(笑)

外してはいけないポイントをいかに短くシンプルに明記できるかが、マニュアル作成者の腕の見せ所だと思っています。(これは自身に向けての自戒も込めて、、、)

これを読んで、「仕組み」(マニュアル)を作成する方は、少し意識してみて下さい。

ポイント:「日程軸」「不具合流出防止」

仕事でハマるパターンというのは、大きく分けると2つです。

- 日程軸を押さえておらず、日程が遅れる

- 不具合が流出する(製造業:物、接客業:サービス)

大体の業種に当てはまることだと思います。

この二つの防止ポイントを仕組み(マニュアル)に組み込んであげると、親切です。(これは後日の記事に詳細をまとめたいと思っています。)

ポイント2:解体の仕組み化

ここからは「模範解答」から少し離れて行きます。

私のサラリーマン時代の実体験ですが、大規模工場改装プロジェクトを実施していた時に、この「解体」にかなり苦労しました。

要は過去、工場を「構築」する際に「解体」することは一切考えず「構築」していた訳です。

具体的な内容は機密事項にあたる可能性があるので控えますが、とにかく「解体」することに苦戦した記憶があります。

「構築」する仕組みを考えられること非常に素晴らしいことです。

負の遺産:世界の地雷問題

少し、抽象度を上げて考えると、非常に分かり易い事例があります。

それがミャンマーなどの地雷問題です。

日本ではほぼ無縁の話ですが、世界各国では未だに根深い問題です。

2019年にはミャンマーにて外国人観光客の乗ったバイクが地雷を踏み、爆発。

その観光客の方は亡くなられました。

短期的に「構築」しやすいことには、長期的に見た時の背反がある可能性があります。

必ず「解体」にも目を向けられるよう、仕組み化する必要があります。

ヒューマンエラーは仕組み化のヒント

仕組みがあっても、ヒューマンエラーが発生してしまう場合は少なからずあります。

その時の対応が重要です。

ヒューマンエラーが発生する度に対策を「型」に落とし込み、「仕組み化」出来る組織が作る製品は例外無く品質が高水準で保たれていますし、利益率も高いです。

これを読んでらっしゃる優秀なあなたは管理職、もしくは未来の管理職でしょう。

ヒューマンエラーを責めずに、仕組みを見直すことです。

強い企業体質は仕組みから生まれるのです。

常に仕組み化を考えよう

最後まで読んでくださった方、ありがとうございました。

本編は仕組み化の概要説明、序章に過ぎません。

今後、実業務に落とし込んだ全体プロセスや具体的仕組み化アイテムをご紹介するまとめ記事を書きたいと思います。

その際にはご拝見頂けますと幸いです。

今回は以上です。