こんにちは、ヨットです。

この記事は以下の人に向けて書きました。

- 形骸化している社内研修を変えたい人事担当者の人

- 人材育成に悩んでいる人事担当者、管理職の人

- 面白いプログラム/カリキュラムの作り方のヒントを手に入れたい人

※この記事と併せて読みたい必読記事

それでは「ヨット講座」始めましょう。

※以下はヨットのプロフィールです。(Twitterのフォロワー数は2021/1/18現在です。)

社内研修をつまらないと感じていた会社員時代

はじめに少し余談からお話しさせて下さい。

私は従業員1万人弱の自動車関連企業と自動車メーカーの2社でサラリーマンを経験しています。

おっさんなのがバレますので、具体的な年数は差し控えますが(笑)、合計で10年以上のサラリーマン生活を送ってきました。

どちらの会社も様々な貴重な体験をさせてくれた会社であり、退職した今でも自分を成長させてくれ、様々な感性を磨かせてくれたのは会社のおかげだと心から深く感謝しています。

そんな2つの会社ですが、いずれの会社でも唯一不満だった点があります。

私は研修は義務ではなく権利だと思っていたタチですので、比較的真面目に受けていたという自負があります。

転んでもタダでは起きないタイプの私はその形骸化したつまらない研修を受けながら、自分が人事担当者ならどうするかを考え、まとめていました。

研修後の提出レポートにはA4用紙の表側のみならず、裏側にまで、ビッシリと「こんな研修が受けたい」という主張を書いて提出しました。(人事担当者からするとめちゃくちゃ面倒臭い社員だったことでしょう。笑)

結局、会社員時代に面白い社内研修を受けられることはありませんでした。

その体験が経営コンサルに転身してから役立ったので、人生とは不思議なものです。

今日は面白い社内研修とは?を皆さんと一緒に考えていくことにしましょう。

社内研修を企画する前にすべきこと

社内研修を企画するとなると、面白いネタから探してしまう方もいらっしゃるかと思います。

しかし、ただただ面白い研修に意味はありません。あくまで目的を達成する手段として面白くあるべきなのです。

- 世界情勢の動向

- 会社の経営方針

- 人材育成方針

- 社内研修企画

これは必ず意識するようにしましょう。

社内研修の目的とは?

社内研修の目的は綺麗事を抜きにすると一つだけです。

それ以上でもそれ以下でもありません。

大きな企業になればなるほど、スキルUP研修、階層別研修、管理職研修など様々な研修が存在します。

会社が主催する研修は目的達成のための手段でしかないのです。

これは意外に見落としがちですが、重要なポイントなので覚えておきましょう。

端的に申し上げると「会社を継続的に成長させる」ための土台作りであり、仕組み作りの訳です。

研修によって「会社を継続的に成長させる」要素指標にどう結びついたかを定量的/定性的に観察していく必要があります。(この仮説立て、評価が一番難しかったりするのですが、、、)

ありきたりなアンケートを取って、「はい、終了」では全く意味がありません。

それは肝に命じましょう。

社内研修企画の4ステップ

社内研修の企画は前章でご説明した4ステップを整理していくことから始まります。

- 世界情勢の動向

- 会社の経営方針

- 人材育成方針

- 社内研修企画

それでは順番にご説明して行きましょう。

研修企画ステップ1:世界情勢の動向整理

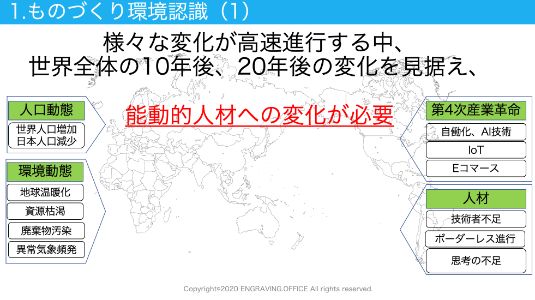

研修企画ステップ1つ目は世界情勢の動向を整理することです。

前章では「会社を継続的に成長させる」という目的のための手段が研修だということを述べました。

ということは、会社を継続的に成長させるためにまずは世界情勢の動向を整理整頓して把握する必要があります。

下記は製造業の場合の参考です。

このように世界情勢の動向を整理し、それに対するアプローチとして、研修を企画するという発想が大切です。

研修企画ステップ2:会社の経営方針整理

研修企画ステップ2つ目は会社の経営方針整理をすることです。

CSR方針、中長期経営計画など、会社が目指している方針がどこの会社にもあるかと思います。

それを徹底的に読み込みましょう。

読み込んだ上で、上述した世界情勢的に求められていることとの共通点を探しましょう。

そこを目がけて研修を企画しなくてはなりません。

研修企画ステップ3:人材育成方針整理

研修企画ステップ3つ目は人材育成方針整理することです。

研修企画ステップ3の人材育成方針整理では、研修企画ステップ1、2で整理した内容を踏まえて、どのような人材を育成したいのかの方針を整理します。

どのような人材が育成したいかの方針が整理出来たら、必ず研修企画ステップ1、2の内容を達成する手段になっているかを確認して下さい。

研修企画ステップ4:社内研修企画

研修企画ステップ4つ目が社内研修企画になります。

ここまで来て、ようやく社内研修の企画です。

例えば、人材育成方針を「自働化/AI導入を加速させる人材を育成する」としたとしましょう。

この部分に力を入れるとした場合、基本的な機械構造の知識、電気回路設計の知識、インターロックの知識など、様々な基礎知識の積み上げが必要になります。

プログラム/カリキュラムを充実させるポイント

前置きが長くなりましたが、ここからはプログラム/カリキュラムを充実させるポイントを共有して行きたいと思います。

まず残念なお知らせですが、全員が全員面白いと思ってくれることは99%以上の確率でありません。

必ず、ダラダラと研修を受けているダメ社員が出現します。(笑)

研修は「義務」ではなく「権利」であることを口を酸っぱくして呪文のように唱えるしかありません。

個人の意識レベルの問題は正直なところ研修ではなんともなりません。採用段階でミスをしていると考え、採用する大学や採用の基準を見直すことをお勧めします。

ニーズ志向/シーズ志向のどちらを磨くプログラム/カリキュラムなのかを明確にする

社内研修のプログラム/カリキュラムを考える上で大切なことはニーズ志向/シーズ志向のどちらを強化するイメージなのかを明確にすることです。

※ニーズ志向/シーズ志向ってなんだっけ?という方がいらっしゃいましたら、下記をご一読下さい。

内部リンク:【ニーズとシーズ】これからの時代に必要なのは「シーズ」

これは会社の方針や戦略をよく確認しながら、適合する方を選択するようにして下さい。

人間にしかできないことを磨くプログラム/カリキュラムにする

進化が著しい現代社会ではAI、IoTなどの急速な発展により、模範解答の価値が極限まで低下しつつあります。

一昔前は模範解答を詰め込むような研修が多くありましたが、そのような研修は辞めることを強くお勧めします。

時間をかけて詰め込んだ内容がほぼ無意味になる可能性が非常に高いです。

人間にしかできないこと、2030年必要スキル予想図は下記にまとめてありますので、ヒントにしてみて下さい。

内部リンク:【2030年予想図】今後、仕事で必要とされるスキルとは?

問題を創造・解決するプログラム/カリキュラムにする

上述の通り、現代社会では模範解答での問題解決の価値が極端に低下しています。

時代が求めているのは、「問題を自ら創造し、解決できる人材」です。

そのような観点でプログラムやカリキュラムを考えなくてはなりません。

人事担当者側が思わぬ発見をできる場合も多々あります。

研修の一部を自分のネタ集めする場にしてしまう。

そんな発想も必要なのではないでしょうか?

内部リンク:【問題解決能力を磨こう!】問題解決の思考法 5選

内部リンク:変化する時代を生き残る人材→結論:想像/創造人材が時代を作る

プログラム/カリキュラムにディスカッション方式を組み込む

社内研修のプログラム/カリキュラムにはディスカッション形式、またはグループワーク方式を組み込むようにしましょう。

基本的に講師が永遠と話をする講義スタイルは、寝たり、よそごとをする人が多発しますので、お勧めしません。

「この知識が応用できる分野は何があるか、考えられる項目を全て挙げる」や「他社に対して自社はどのような技術ポジションか?その理由は?」など何でも良いです。

研修の目的の一つは社員がインプットし、何らかのアウトプットを職場で行うことです。

社員を考えさせ、アウトプットする癖を付けさせることそのものが研修の意味でもあります。

プログラム/カリキュラムの意味を社内事例と結び付けて説明する

プログラム/カリキュラムの意味を社内事例と結び付けて説明することは非常に重要です。

私が新入社員時代によく思ったことですが、「この知識ってどんな時に役に立つんだろう?コンプライアンス問題の実例は?」など、それがどのような意味を持つのかが理解出来ない教育がよくあります。

例えばですが、「コンプライアンス研修(飲酒運転防止):社内での懲戒解雇事例」「品質研修:リコールの損害額、対応工数を定量的に示す」などが考えられます。

リアリティや重要性を訴求するためにも、具体的な事例を用いて説明したいところです。

座席は指定にする

研修では座席を指定にして下さい。

自由席にすると、同じ部署や同期などの仲良しグループで固まってしまう傾向が強いからです。

何らかの意図を持った座席配置にしましょう。

プログラム/カリキュラムの一部で社外合同研修を実施する

これは少し難易度が高いのですが、プログラム/カリキュラムの一部に交流のある企業との社外合同研修を組み込むことです。

これを実施すると、研修の効果が著しく上がります。

まず、他社と合同だと当然緊張感がありますし、他社の社員が研修を受けている姿勢を見させ、いかに自分達の意識が低いのかを気づかせることが出来ます。(意識の話は逆のパターンもあり得ますが。)

社員が俯瞰的に物事が見られるようなキッカケが作れるような研修に出来ると効果的です。

実業務に活かすことができる企画を構想する

最後まで読んで頂いた方、ありがとうございます。

一昔前のように「何となくやってみました」では許されない時代になってきています。

様々な角度から考えた独自の研修を企画・構想することが大切です。

この記事と関連記事が少しでもあなたのヒントになっていれば嬉しいです。

今回は以上です。