こんにちは、ヨットです。

この記事は以下の人に向けて書きました。

- サイクル線図とは何かを学びたい人

- 機械装置、設備関連のサイクル線図の見方・書き方を学びたい人

- トヨタ等、自動車メーカーのサイクル線図の書き方を学びたい人

※記事内で「ここが分かりにくい、ここがもっと知りたい」などのポイントがありましたら、問い合わせフォームにメッセージを入れて頂けますと幸いです。

※この記事と併せて読みたい記事

内部リンク:【人生・仕事で大切なこと→要点をおさえる】要点をまとめる方法

それでは「ヨット講座」始めましょう。

※以下はヨットのプロフィールです。(Twitterフォロワー数は2021/3/3現在です。)

サイクル線図とは何か?

まずはじめに「サイクル線図とは何か?」について解説していきます。

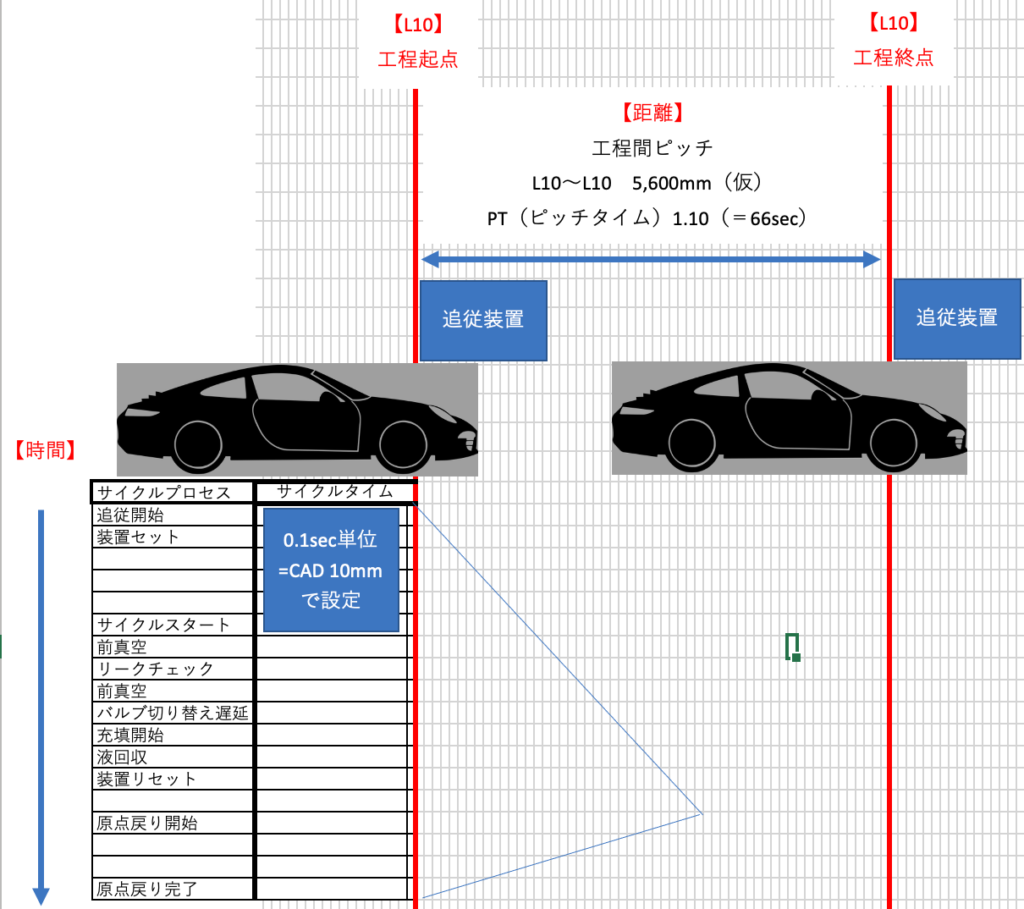

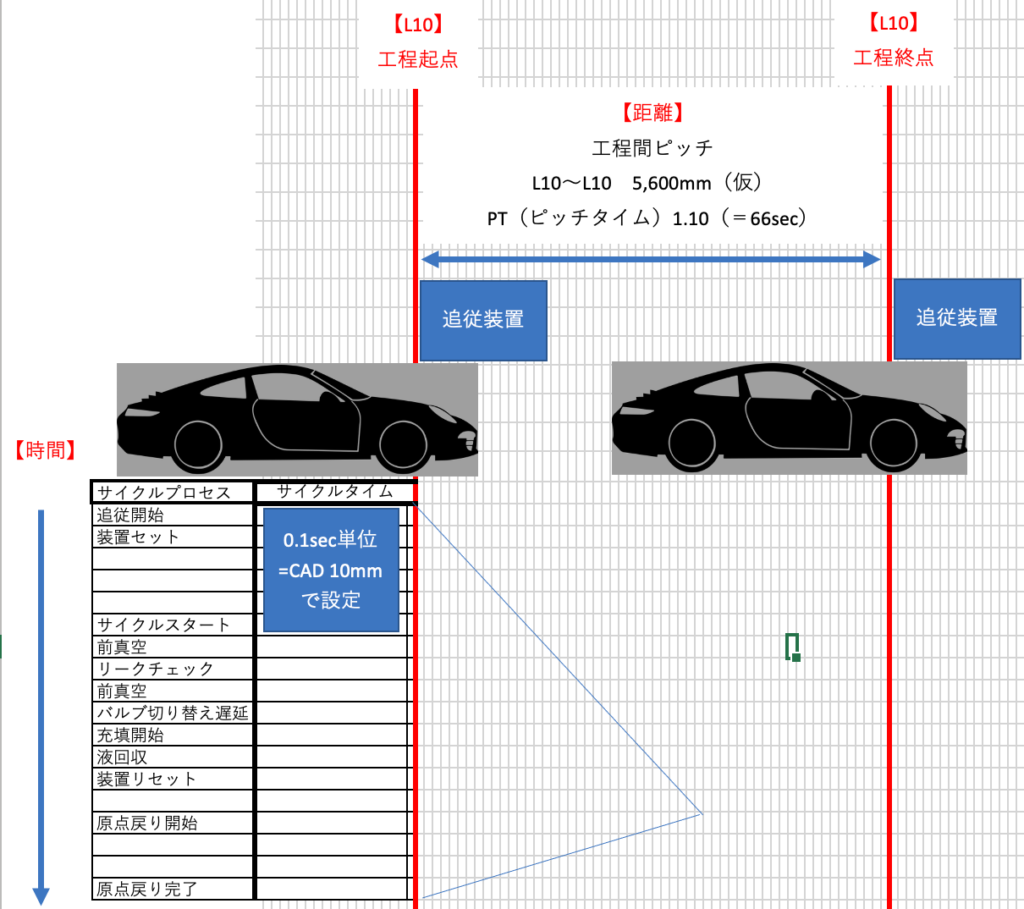

私が自動車メーカーに勤めていた頃には以下のイメージでサイクル線図を「CAD」にて作成していました。

(※以下は簡易説明用にエクセルで概略をまとめたものです。項目・細かい数値のメモリ合わせは仮でざっくりなので、ご容赦下さい。)

このサイクル線図はトヨタ自動車などを筆頭に各自動車メーカーでの成立性検討アイテムとして用いられる手法です。

順番に解説していきます。

サイクル線図を作成する目的

サイクル線図を作成する目的とは何でしょうか?

一番抽象度の高い部分から考えていくと、「成立性の検討」になります。

「サイクルタイムが収まるのか」「サイクルタイム短縮が必要な場合はどの項目を・どのように・どこまで」などを明確にし、前提条件として確定していきます。

一番大きな目的は先述した内容になりますが、その他の細々としたものを挙げると以下のようなものがあります。

- サイクルタイムに合わせた作業者の作業動線検討

- 部品箱の配置の検討

- 設備サイクルプロセスの見える化、改善項目の洗い出し

- 追従台車の設計値検討(モーター能力・ギア比)

このようにサイクル線図をどこに繋げていくのかのイメージを持っておくと、サイクル線図作成後に副次的な効果が得られるので、意識してみて下さい。

サイクル線図とタイムチャートの違い

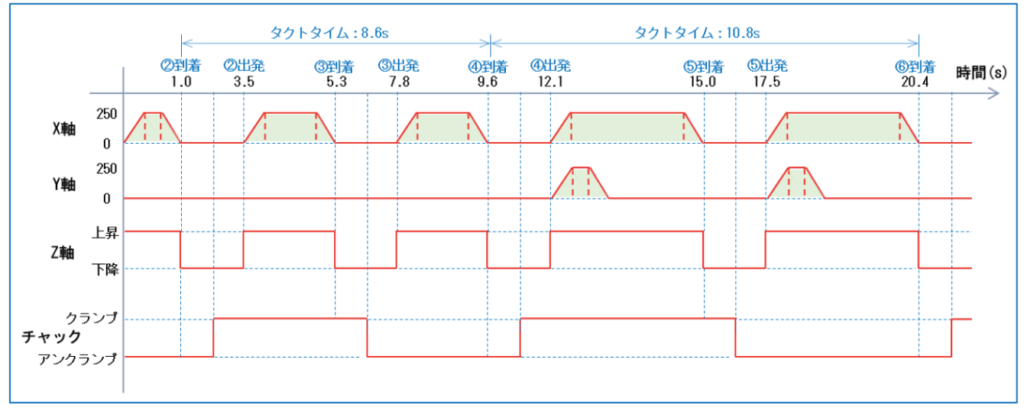

「サイクル線図」とよく混同されるものに「タイムチャート」があります。

下記は別のサイトからお借りしてきたタイムチャートです。(非常に分かりやすくまとめて下さっています。)

| ダイセキのメカ設計道場【第7回】

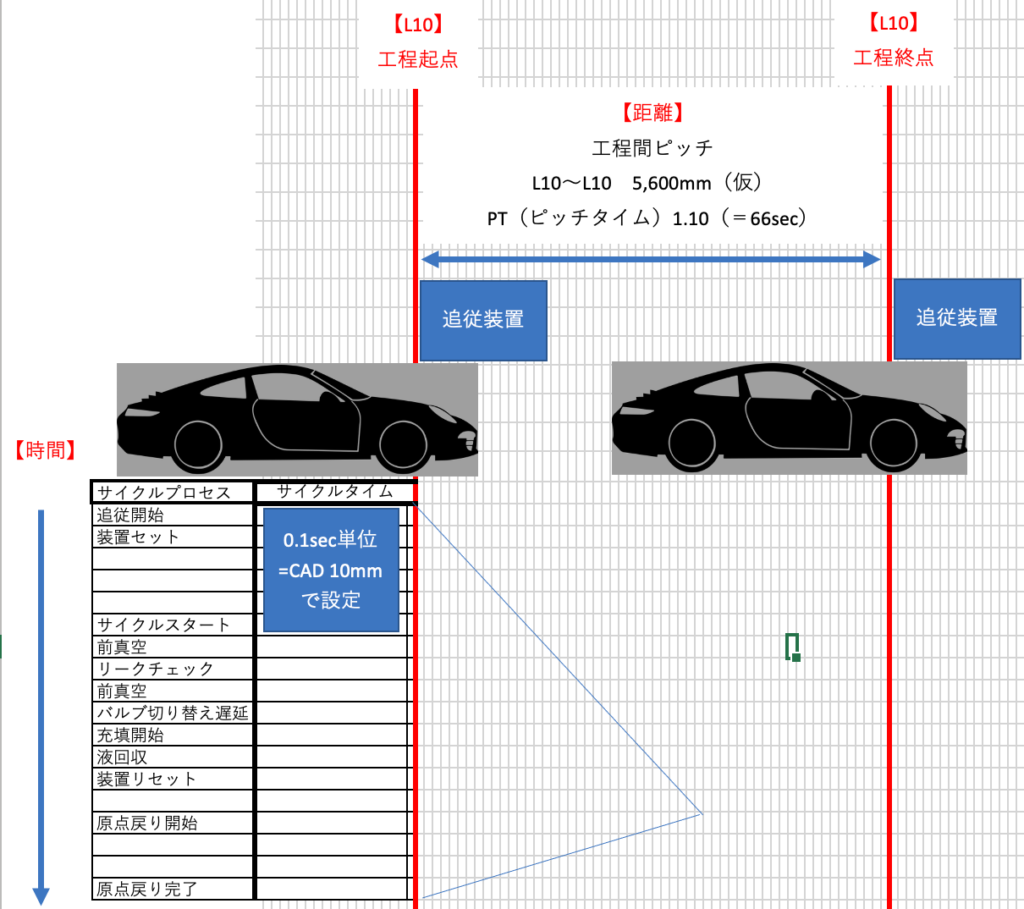

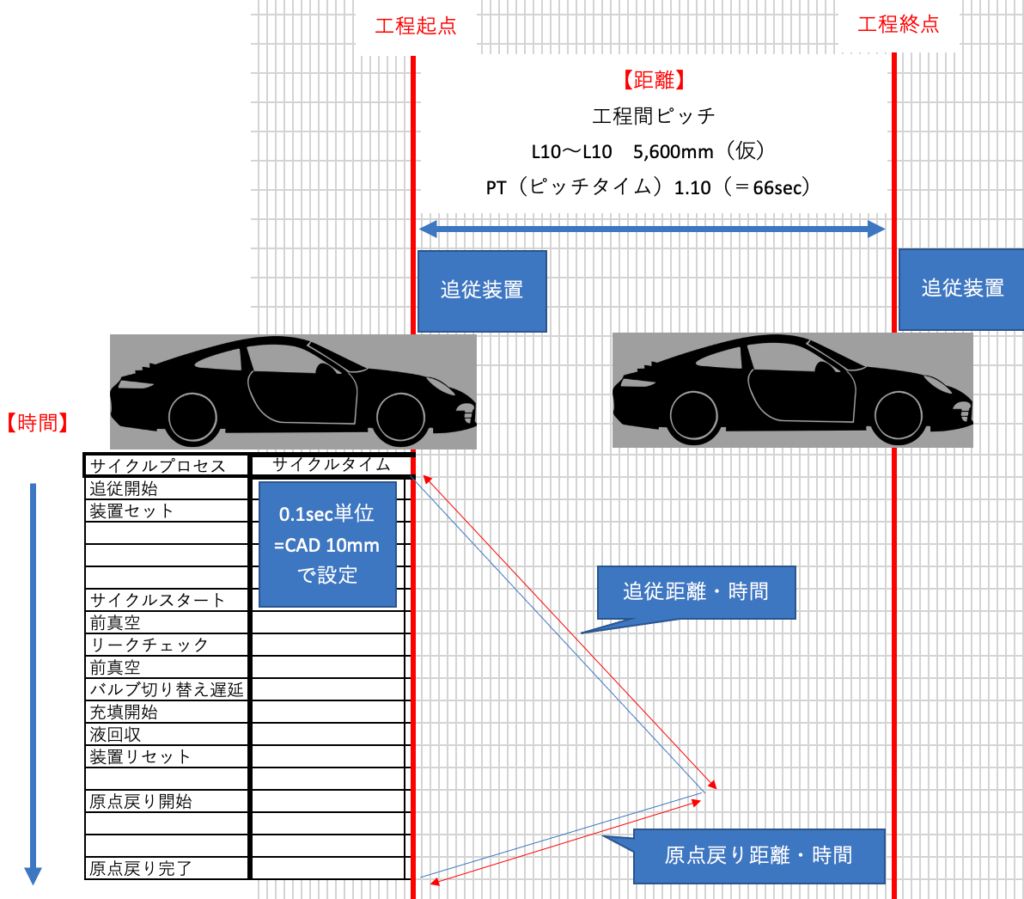

そして、こちらが「サイクル線図」です。

「サイクル線図」と「タイムチャート」の違いは空間軸の範囲と距離です。

「サイクル線図」は1工程もしくは複数工程の全体を包括し、設備タイムチャート、経過時間、ライン進行距離、作業範囲などが分かります。

「タイムチャート」は設備単体の動作フロー、時間、距離などが分かるものです。

逆に言えば「タイムチャート」は設備単体の動作フローと空間軸の連動状況・距離関係などが分からないものがほとんどです。

包括範囲が「サイクル線図」と「タイムチャート」との違いだと言えるでしょう。

タイムチャートではなくサイクル線図を作成する理由

タイムチャートではなくサイクル線図を作成する理由はシンプルです。

それは「問題・課題の発見確率が上がるから」です。

タイムチャートでは全く問題がなくても、周囲と連動が始まった瞬間に様々な問題が発生するのは製造業の常です。

タイムチャートはもちろん必要ですが、周辺装置や作業者と連動した動きの確認が不可欠なのです。

トヨタ式サイクル線図の見方・書き方

ここまでで「サイクル線図とは何か?」「サイクル線図を作成する目的」「サイクル線図とタイムチャートの違い」などを解説させて頂きました。

ここからは「トヨタ式サイクル線図の見方・書き方」について解説していきます。

サイクル線図の見方・読み方の前に→前提条件を押さえる

自動車メーカーでも、その他メーカーでも、お客様に設備を納めるメーカーでもサイクル線図以前に必ず押さえておくべき前提条件があります。

これを読んで勉強しているような優秀なあなたには蛇足だと思いますが、念の為、記載します。

それが以下になります。

- 工程間ピッチ

- PT(ピッチタイム)=要求サイクルタイム

- 定位置

それぞれ解説します。

サイクル線図で押さえるべき前提条件1:工程間ピッチ

サイクル線図で押さえるべき前提条件1つ目は工程間ピッチです。(図の横軸)

自動車メーカーのラインでは数珠繋がりになっているライン毎に工程間ピッチと呼ばれる距離が決まっています。

要は何mm間隔で車両を搬送するかの距離です。

これは必ず押さえるようにしましょう。

上記の図の場合は工程間ピッチ5,600mm、PT(ピッチタイム)1.10=66secなので、「84.85mm/1sec」のスピードで生産ラインが進むことになります。

装置の追従条件や作業者の歩行速度などに影響するので、一番最初に押さえるべきポイントです。

自動車ではない製品メーカーの方などは、何らかの搬送装置でイメージすると分かりやすいでしょう。

搬送距離と要求サイクルタイムの関係です。

サイクル線図で押さえるべき前提条件2:PT(ピッチタイム)=要求サイクルタイム

サイクル線図で押さえるべき前提条件2つ目はPT(ピッチタイム)=要求サイクルタイムです。

恐らく、この記事を読んで下さっている勉強熱心な方の中で、PT(ピッチタイム)=要求サイクルタイムを疎かにしている人はいないと思いますが、これは必ず押さえましょう。

自動車メーカーなどで例えるならば、車両を搬送しているコンベアの保有能力以上は「PT(ピッチタイム)=要求サイクルタイム」を上げれませんので、車両搬送コンベアのMAX能力を押さえるイメージです。

自動車メーカー以外であれば、月産数量のMAX想定を押さえるイメージです。

メーカー勤めの方は上司や先輩に、設備メーカー勤めの方はお客様にヒアリングしましょう。

目の前の「PT(ピッチタイム)=要求サイクルタイム」しか見えていないと、数年スパンで二度手間になる可能性がありますので、視野を広く持ちましょう。

内部リンク:【視野を広げると生き方の可能性が広がる】視野が広い人の考え方

サイクル線図で押さえるべき前提条件3:定位置

サイクル線図で押さえるべき前提条件3つ目は定位置です。

これは自動車メーカーユニークかもしれません。

自動車メーカーではPT内に1サイクル動作が完了しない場合は、各工程の装置から車両搬送コンベアに停止要求をかけてラインを定位置停止させます。(異常、事故などの場合はその場で即停止します。)

ポイントは追従装置の位置関係です。

基本的に工程起点から工程終点まで装置が追従できる必要があります。

メーカー勤務の方であれば前後工程の担当者と、設備メーカー勤務の方であればお客様に先述した内容を伝え、すり合わせするようにしましょう。

サイクル線図をCADで書いておくと、前後工程とのすり合わせもしやすいので便利です。

サイクル線図の見方・読み方

さて、サイクル線図の前提条件が理解できたところで、ここからは見方、読み方の解説に入っていきましょう。

「横軸=距離」の進行距離、「縦軸=時間(マンマシンサイクル)」の経過時間をグラフで表したのが、「追従距離・時間」の線です。

「縦軸=時間(マンマシンサイクル)」の1サイクル動作が完了して、作業者が装置のリセットを押すと追従を終了し、原点戻りを開始します。

これが「原点戻り距離・時間」の線です。

この図の例ならば、この一連の動作が66sec以内であればサイクル成立となります。

CADで追従開始を起点に6,600mmの縦線を引いておけば、サイクルオーバーか否かが分かります。

サイクル線図の書き方

さて、ここからはサイクル線図の書き方です。

結論から申し上げると、先述したエクセル図のCADバージョンを作成して下さい。

個人的にはエクセルよりもCADの方が精度が高いので好きですし、説明・検討などにそのまま使用できるのでおすすめです。

CADの設定は「横軸=距離」は1mm単位で縮尺はそのまま、「縦軸=時間(マンマシンサイクル)」は10mm=0.1sec単位にするとコメントなどを入れやすく見やすいと思います。

「横軸=距離」の1mm単位の縮尺に合わせて、車両(もしくはワーク)・装置図面を配置すれば、そのまま作業者動線の検討、各種付帯機器の配置検討にも使用可能です。

私の場合は、図を記載している側面視だけではなく、上面視でもサイクル線図を作成していました。(幅方向の配置、作業者動線などを記載)

細かい部分まで検討したい方は側面視、上面視を両方作成することをおすすめします。

(「縦軸=時間(マンマシンサイクル)」はそのままコピペです。)

トヨタ式サイクル線図の応用イメージ

最後にトヨタ式サイクル線図の応用イメージをいくつか挙げて締めくくります。

- サイクルタイム改善(→0.1sec単位で動作プロセスを棚卸し、ムダの排除検討)

- 工程改善(→作業者用の工具、部品棚などの配置見直し)

- 新型車両、新製品のサイクルタイム成立性検討(→新型車両、新製品の変化点を把握し、現行車両、現行製品との比較グラフを作成する。)

最初のサイクル線図のたたき台を作成するのは大変です。

しかし、作成にかかった労力以上に長期的なリターンは非常に大きいです。

私の説明が拙い部分はあるかと存じますが、是非、サイクル線図を作成してみて下さい。

今回は以上です。